Os caminhos que entrecortam o interior de Mariana e Ouro Preto têm um cheiro estranho, forte, de poeira no ar. O asfalto é avermelhado, do minério que despenca dos caminhões. Os morros têm aquele aspecto fatiado, próprio de uma região recheada de minérios, intensamente devastados. Só nos limites do município de Mariana, são 24 barragens registradas. Umas mais, outras menos, são motivos de temor para a população há muitas décadas — e ainda mais agora.

A mineração, inegavelmente, é patrimônio histórico, cultural e econômico da região. Aliás, foi atrás de minas de ouro que os primeiros bandeirantes chegaram por lá na década de 1690. Muita riqueza já foi tirada daquela terra, especialmente no lombo dos escravos, que passaram a chegar aos milhares com o boom do ciclo do ouro. O protagonismo da mineração é tão grande nesta, que é a nossa, história que o próprio crescimento do Rio de Janeiro no século XVIII está relacionado com a demanda por escravos para extrair o minério deste rico pedaço do planeta.

Gravura de Rugendas, no século XIX, mostra a lavragem do ouro em Minas Gerais.

Gravura de Rugendas, no século XIX, mostra a lavragem do ouro em Minas Gerais.

Depois do desastre em Mariana, mais de 300 anos depois dos primeiros mineradores chegarem por lá, a atividade de mineração pode estar em xeque?

“…Colocar a mineração em xeque não, porque é uma indústria muito grande, que envolve muitos interesses econômicos, envolve muitas famílias, que dependem dela para sua subsistência…”

Essa foi a resposta de Ricardo André Peixoto, engenheiro civil, especialista em manejo de resíduos, membro do Núcleo de Estudos de Resíduos da Universidade Federal de Ouro Preto. Há dez anos, ele se dedica a transformar resíduos de minério como matéria-prima a ser utilizada na construção civil. Na busca por materiais secos, Ricardo acredita que pode ter encontrado uma maneira de frear o perigo envolvido na manutenção de barragens de rejeito de minério.

Para isso, bolou uma tecnologia que consegue separar o minério de ferro da areia, da argila e da água envolvidos no processo. Patenteou o projeto em 2012 e, com investimento de um fundo público estadual, levou um protótipo para a barragem da Vale em Brumadinho, que consegue processar 75 toneladas de lama por hora.

A ideia consiste em lançar um vento quente de baixo para cima e jogar ali todo o rejeito. Depois, a própria física faz o resto. Com diferentes pesos, fica possível capturar os diferentes materiais em diferentes alturas. As barragens de rejeito transformariam-se em barragens apenas de água. O custo de operação de um gigante tubo de ar, sobretudo pela questão do consumo energético, atrapalha o desenvolvimento do projeto, mas o professor se mostrou motivado diante de um cenário que precisa de novas respostas para as velhas perguntas.

Engenheiro Ricardo André Peixoto, da UFOP. Foto Gustavo Ferreira

” É uma pretensão dizer que vamos eliminar a barragem. Mas você teria barragens menores e com material menos contaminante. Menos denso, menos lama. Material mais limpo, água. É hora de rever como fazer a mineração. A gerência de riscos não dá para valorar. Eu consigo valorar uma barragem que rompe. Eu sei quanto custa refazer uma barragem. Mas quanto custa uma vida? É inquantificável”.

Além do custo da barragem, também é possível quantificar as multas por desastres ambientais. Até o início de dezembro, a Samarco já havia sido multada em R$250 milhões pelo o IBAMA e em R$1 bilhão em termo de compromisso preliminar com o Ministério Público Federal. Além disso, a Justiça também bloqueou R$ 300 milhões da conta da empresa. O Ministério Público de Minas Gerais, no começo de dezembro, ingressou com uma Ação Civil Pública contra a Samarco, a Vale e a BHP. O MPMG pede que a justiça cobre R$200 mil por família que não seja transferida para casa alugada até o Natal. Além disso, o MPMG quer que a verba mensal para cada família seja elevada de um salário mínimo para R$1,5 mil, mais 30% para cada dependente. A ação ainda cobra indenização integral de todos os bens perdidos, como casas, comércios e carros.

Os valores podem ser considerados baixos quando comparados, por exemplo, à multa do governo americano sobre a British Petroleum pela catástrofe ambiental causada pelo vazamento de petróleo ocorrido no Golfo do México em 2010. Pelo acordo, a empresa terá de pagar US$ 20,8 bilhões para os estados de Alabama, Flórida, Louisiana e Mississipi. Alguns ambientalistas brasileiros dizem que, aqui no país, as multas são tão brandas que correr os riscos de pagá-las é parte de uma política de economia.

Na Universidade de Ouro Preto, também conhecemos Tatiana Ribeiro de Souza. De verve revolucionária, ela é professora da Faculdade de Direito, mestre em ciências sociais e doutora em direito internacional público. Apaixonada, ela arregala os olhos para debater o Direito frente a um mundo em extinção. A primeira reflexão perturbadora da professora aponta para os motivos de um antropocentrismo do Direito Ambiental.

Tatiana Ribeiro de Souza: “ Quem tem poder de dizer o direito, enxerga o meio-ambiente ainda como um objeto separado do ser humano”. Foto: Gustavo Ferreira

“A forma como nós tutelamos o meio-ambiente tem a ver com a nossa maneira de ver o mundo. O Direito ainda enxerga o meio-ambiente como um objeto separado do ser humano, que existe para nos servir. É isso o que justifica as atuações das mineradoras. Isso está relacionado com a nossa tradição judaico-cristã, que enxerga o meio-ambiente com uma postura bíblica. ‘Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra.’

[Gênesis 1:26] E é assim que o Direito trabalha o Direito ambiental”.

Esse viés orientou as Constituições elaboradas pós-Conferência de Estocolmo, em 1972. Na década de 80, ainda segundo a professora, uma dicotomia entre proteção ao meio-ambiente e o desenvolvimentismo gesta o conceito de sustentabilidade. Foi neste quadro que surgiu a Constituição brasileira, de 1988, que em seu artigo 225 diz assim:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.”

Tatiana provoca: “Quem tem direito é o “todos”, não é o meio ambiente. Só os seres vivos humanos. Os seres vivos não humanos não são sujeitos de direito. Um cachorro não tem direito. Um cavalo não tem direito”.

A professora exalta o Novo Constitucionalismo Latino-Americano como esperança para uma nova relação com a natureza. O exemplo vem do Equador e, especialmente, da Bolívia, onde um presidente indígena conseguiu liderar um processo que expressa na Constituição Plurinacional os saberes dos povos ancestrais.

“Os povos ancestrais têm essa tradição de enxergar tudo como uma coisa só. Fomos nós que dividimos. Separamos os humanos do meio ambiente. Lá, agora, a ênfase está nos direitos da natureza. Aqui ainda pensamos apenas em direitos humanos. Essas constituições escritas já no século XXI substituem a ideia de desenvolvimento pela ideia de bem viver. Eles não buscam o desenvolvimento, mas uma integração com a natureza. Esse é o problema central para se entender essa catástrofe”.

Outra cabeça pensante que vê no exemplo da Bolívia a saída para um outro futuro é o antropólogo português, de ampla relação com o Brasil, Boaventura Souza Santos. No texto “Décima primeira carta às esquerdas: extrativismo ou ecologia?”, Boaventura opina: “Tal como acontece com a democracia, só uma consciência e uma ação ecológica robusta, anti-capitalista, pode fazer frente com êxito à voragem do capitalismo extrativista. Ao “ecologismo dos ricos” é preciso contrapôr o “ecologismo dos pobres”, numa economia política não dominada pelo fetichismo do crescimento infinito e do consumismo individualista, e antes baseada nas ideias de reciprocidade, solidariedade, complementaridade vigentes tanto nas relações entre humanos como nas relações entre humanos e a natureza” .

A teoria e os raros exemplos estrangeiros servem para inspirar, mas a verdade é que ainda não são realidade no debate brasileiro sobre o tema. Não é fácil que seja, aliás. A Vale é uma importante parceira publicitária do setor conhecido como grande mídia. Coincidência ou não, debates ecológicos robustos e aprofundados ainda não são frequentes em nossos telejornais, a ver como os principais canais de televisão trataram a crise hídrica de São Paulo: focalizando na economia do uso doméstico de água e fazendo de conta que o problema não está na agropecuária, na indústria pesada ou na atividade minerira. Entidades ambientalistas não têm espaço em horário nobre.

No caso de Mariana, apesar da devastação provocada pela ruptura das barragens da Samarco, das perdas em vidas humanas, do desastre ambiental sem precedentes, a imprensa nacional demorou para dar o destaque e a dimensão que o assunto merecia, segundo notou o Observatório da Imprensa, do decano Alberto Dines.

“Nem as primeiras imagens da televisão mostrando o lodaçal em que se transformou a cidade de Bento Rodrigues para que as principais empresas jornalísticas enviassem equipes e repórteres para o local do desastre.”

Para piorar tudo isso, as empresas mineradoras fazem parte de um seleto time que, segundo as precisas palavras da professora Tatiana, “nunca perdem as eleições no Brasil”. Como grandes doadores/investidores de campanhas, fica difícil saber o que é política mineral real e o que é força política das mineradoras em si.

Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, é irmão de minerador e relator da Comissão da Câmara que discute um novo código para a mineração. Foto: Divulgação

Só para ficar no exemplo nacional, 20 dos 27 deputados que compõem a Comissão que debate um novo código de mineração para o Brasil receberam dinheiro de mineradoras em suas campanhas em 2014. O irmão do relator Leonardo Quintão (PMDB-MG) é sócio e administrador de empresas de mineração. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que Quintão recebeu R$ 2 milhões de mineradoras para a campanha de seu segundo mandato na Câmara Federal.

As mineradoras mandam. A professora Tatiana coordena um grupo de extensão chamado Projeto Antônio Pereira, que estuda o impacto da atividade mineira no distrito homônimo do município de Ouro Preto. Ela revela que o grupo não consegue ter acesso nem mesmo a documentos básicos de Licenciamento Ambiental, que têm por obrigação serem públicos.

Ao observar os acontecimentos posteriores à tragédia, percebemos que os limites das empresas mineradoras em Minas Gerais não são claros. Chamou a atenção o protagonismo da Samarco em diferentes âmbitos do ocorrido. Após cercar Bento Rodrigues, a empresa recebeu em suas dependências as primeiras palavras do governador Fernando Pimentel (PT) sobre a tragédia. Também foram da Samarco — e não da Defesa Civil — muitas das iniciativas de coordenação de buscas. Era a própria empresa, inclusive, que gerenciava a ação de máquinas pesadas para revirar a lama.

Pablo Dias, do MAB: “Temos pressionado as autoridades públicas e a Samarco para deixarem as pessoas com as cabeças tranquilas, para saber o que elas querem para suas vidas”. Foto: Gustavo Ferreira

Os líderes do Movimento dos Atingidos por Barragens e do Movimento dos Atingidos pela Mineração também criticaram a posição central da Samarco no atendimento às vítimas, sobretudo as de Bento Rodrigues. Segundo Pablo Dias, da coordenação estadual do MAB-MG, “a Samarco fez ações para dividir as famílias. Tentou forçar negociações individuais, sem deixar o processo de comoção passar. Temos pressionado as autoridades públicas e a Samarco para deixarem as pessoas com as cabeças tranquilas, para saber o que elas querem para suas vidas. Os moradores já na primeira semana tiveram que responder a um questionário, que perguntava o que tinha no local. Chegaram a perguntar também qual o interesse das pessoas: reassentamento ou indenização?, o que dá a entender que não seria possível as duas coisas.”

O padre Geraldo Barbosa, da arquidiocese de Mariana, é mais um a engrossar o coro contra as mineradoras da região. Ele hospedou em sua própria casa integrantes de movimentos sociais e jornalistas de mídia alternativa, como nós. Antes de se despedir, fez uma reflexão interessante acerca do nome de seu Estado: “As Minas estão concentradas na mãos de poucos. E os Gerais — o povo — ficam com a dor e a exclusão”.

Antes de pegarmos a estrada para vermos com nossos olhos o que aconteceu no rastro de lama, Pablo Dias, do MAB, nos contou da sua experiência ao sobrevoar a região das minas em um helicóptero.“A percepção é de que a terra está sendo ferida de forma permanente pela mineração. Esse momento do rompimento da barragem foi o sangue, estancado durante muito tempo, jorrando Rio Doce abaixo”.

Vimos o sangue através de nossas próprias lentes.

Mataram o Rio: Cenas grotescas como essa, em Santa Cruz do Escalvado, deixavam populações atônitas sobre as pontes e às margens dos rios. Foto: Gustavo Ferreira

SUJANDO DE SANGUE AS MINAS GERAIS

A lama atravessou Mariana para iniciar uma viagem sem volta, sem vida.

Depois de arrasar com o Bento, a lama seguiu ainda com muita força em direção sudeste, atravessando os limites do município, desgraçando o rio Gualaxo do Norte, até chegar às pequenas Paracatu e Barra Longa, já na madrugada do dia 5 para o dia 6. O prenúncio da lama já corria as cidades desde o fim da tarde pelo telefone e no noticiário, o que salvou as vidas humanas, mas não evitou perdas no comércio e nas residências das partes baixas do centro.

Foto: Caio Santos

Foto: Bruno Bou

Foto: Caio Santos

Foto: Bruno Bou

Piores foram as perdas no interior dos municípios, como nos distritos de Paracatuzinho e Gesteira. A parte nova da comunidade de Gesteira, localizada morro acima, ficou ilhada. Já Gesteira Velha, que ficava ao nível da margem do rio Gualaxo do Norte, ficou destruída, toda sob a lama. Suas quinze famílias perderam as casas, o pequeno grupo escolar de oito alunos e a quadra de futebol. De pé, como prova de alguma resistência, sobrou apenas a antiga igreja, suja até o quinto metro de altura. Pelo menos ninguém foi engolido pela avalanche.

“Graças a Deus vocês trouxeram água”, agradeceu dona Ni Pinto Bento, de 73 anos, à Cruz Vermelha. Ela nos explicou que a questão da sede estava especialmente delicada por lá. Afinal, a severa estiagem persiste, e do poço de onde ainda se buscava alguma água, agora só sai lama.

– Parecia que tava acabando… – Acabando o quê, Dona Ni? — O mundo, uai! — confessou, aliviada, agora com um lindo sorriso no rosto, mísero momento de descontração em uma viagem tão pesada.

Comunidade de Gesteira Velha, município de Barra Longa. Foto: Caio Santos

Paracatu de Baixo também foi duramente atingida pela lama. -Foto Joka Madruga/Brasil de Fato

Nem os carros com tração 4X4 conseguiam vencer a lama nos primeiros dias. Foto Bruno Bou

Em Gesteira Velha, famílias ilhadas. Foto Caio Santos

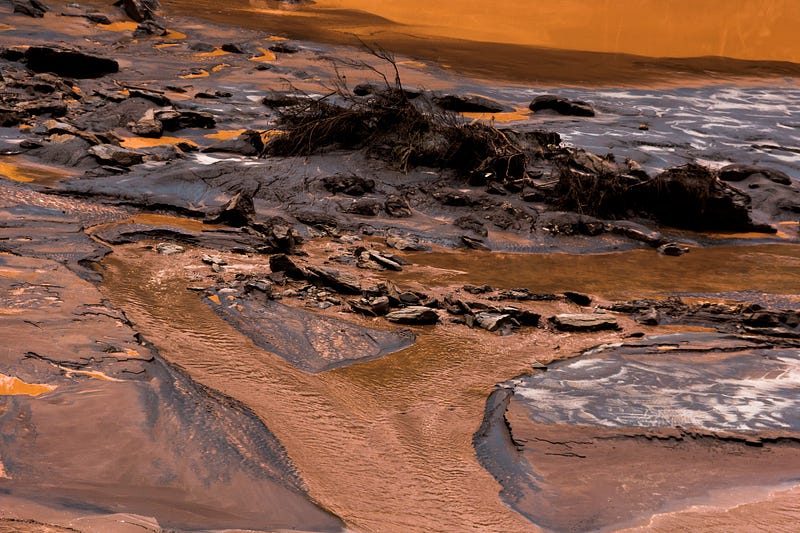

O Gualaxo do Norte levou a lama até o Rio do Carmo em direção à cidade de Santa Cruz do Escalvado, cenário de algumas das mais chocantes cenas que vimos em nossa viagem. É dentro dos limites deste município que o Rio do Carmo encontra o Rio Piranga, e é desse encontro que surge o Rio Doce. Ocorre que, logo em sua primeira porção, o Rio Doce já sofre com uma primeira intervenção humana, também de iniciativa da Vale: a Usina do Candonga, como é chamada pelos locais, ou Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, em seu nome oficial. Em 2004, a localidade de São Sebastião do Soberbo foi inundada para a construção da represa da usina, o Lago do Candonga. A lama, que chegou no começo da manhã de sexta-feira, arregaçou o Candonga, que virou um imenso cemitério da natureza, de árvores retorcidas, de seres humanos, peixes e outros animais. O cheiro de morte era quase insuportável. As cenas, inacreditáveis.

Do alto das pontes e de cima dos barrancos, era possível avistar alguns poucos bombeiros — e funcionários da Samarco — trabalhando numa espécie de rescaldo do resgate. Em um dos poucos restaurantes da localidade, encontramos uma equipe completa da Defesa Civil. O líder da operação não aceitou gravar entrevista, mas um outro agente, com olhar muito mais deprimido, admitiu: “Ontem, eu mesmo encontrei um cadáver. Depois um outro braço”. Ele explicou: como o Candonga era a primeira represa no caminho da lama, é possível acreditar que significativa parte dos corpos desaparecidos tenha descansado de sua viagem em Santa Cruz do Escalvado. Aqueles que não ficaram retidos ali, podem ter sofrido uma violência ainda mais chocante logo adiante, ao passarem pelas turbinas da hidrelétrica Risoleta Neves, que foi obrigada a abrir suas comportas e esvaziar a represa para evitar um novo desastre.

Pelo vídeo, em que se pode ver a força com que a lama atravessou o empreendimento, é praticamente certo que ninguém mais sobreviveria a partir dali.

Lago do Candonga ficou completamente destruído, em Santa Cruz do Escalvado (MG). Foto: Gustavo Ferreira

Foto: Gustavo Ferreira.

Foto: Gustavo Ferreira.

Foto: Gustavo Ferreira

Lama escura e uma crosta preta movediça. Foto: Gustavo Ferreira

Do encontro dos rios do Carmo e Piranga, agora morto, surge o Rio Doce. Foto: Gustavo Ferreira

Guilherme Tuzi, de 34 anos, era dono de um bar às margens da represa e de um barco que fazia passeios turísticos. “Servíamos peixes. Toda a sexta-feira havia um forrozão para a comunidade. Eu e meu irmão tínhamos esse negócio havia três anos. A principal área de lazer da localidade é essa. Pegamos essa área bem largada, revitalizamos. O prejuízo é bem amplo, bem alto”.

Aos leitores : A terceira e última parte da reportagem Do Lucro à Lama, será publicada na edição 883, no dia 28/12. A primeira parte pode ser acessada aqui.

***

Caetano Manenti é jornalista do projeto Jornalismo em Pé.