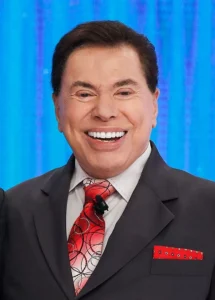

(Foto: Alan Santos/PR – Palácio do Planalto, CC BY 2.0 [https://creativecommons.org/licenses/by/2.0], via Wikimedia Commons)

Quando William Shakespeare morreu, em 23 de abril de 1616, não houve qualquer notícia sobre a morte do dramaturgo inglês. Naquela época, havia apenas as “folhas volantes”, forma pré-moderna dos jornais que não tinham regularidade e se dedicavam a um tema específico, cujas informações eram revestidas de avisos moralistas ou interpretações religiosas. Ainda assim, segundo Nelson Traquina (2005), naquele momento já era possível identificar determinados critérios que faziam um acontecimento ser transformado em relato noticioso. A morte, diz o autor português, é uma das “qualidades duradouras” da notícia, além do extraordinário, o insólito, o atual, a figura proeminente, o ilegal, as guerras e as calamidades. Se alguns desses elementos se juntam, como a morte de uma pessoa pública, por exemplo, repórteres e editores não têm dúvidas de que estão diante de uma notícia.

Tanto por àquela altura não existir o que entendemos como imprensa quanto por ainda não ser considerado “o maior dramaturgo da história”, injustamente a morte de Shakespeare não recebeu a devida atenção, ao contrário da de Silvio Santos, empresário e apresentador brasileiro que faleceu em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, celebrado como “o maior comunicador do Brasil” ou “o maior apresentador da TV brasileira”. Sem qualquer pretensão de equiparar os dois personagens, tampouco períodos históricos absolutamente distintos, faço esse paralelo para refletir sobre cuidados éticos possíveis nas coberturas jornalísticas dedicadas a contar a vida de quem morreu.

Símbolo de uma era da televisão brasileira, é verdade que a partida de Silvio Santos após mais de 60 anos no ar representa uma perda simbólica para a cultura de massa no Brasil e desperta interesse – afinal, cumpre vários critérios de noticiabilidade. Mas, se é óbvio que temos uma notícia quando alguém importante como ele morre, também deveria ser evidente a necessidade de oferecer ao público não apenas um texto elogioso à memória de quem partiu, mas também um registro histórico coerente com as contradições de qualquer ser humano.

Além do público, políticos, artistas, empresários, influenciadores, pesquisadores, jornalistas, até instituições como a Conmebol e a Câmara Municipal de Manaus, lamentaram a morte do dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por H1N1. Tão logo foi confirmada a notícia, os grupos em aplicativos de mensageria e as diversas redes sociais no Brasil foram tomadas por postagens nostálgicas e emocionadas de quem havia crescido assistindo à programação vacilante do canal 12, trabalhado na emissora ou, ainda, participado do auditório de algum dos programas comandados por Silvio Santos. Apesar de o próprio SBT exibir o desenho do Scooby-Doo por longos 90 minutos enquanto todas as TVs concorrentes interromperam a programação, o fato rendeu extensa e generosa cobertura da imprensa nacional, com reportagens nos principais programas jornalísticos, e destaque na mídia internacional. Em comum, o reconhecimento à trajetória bem sucedida do homem que estava entre os bilionários do país e que já detinha antes de morrer o título de maior ou melhor comunicador brasileiro.

O outro lado do ícone da TV

Ao passo que muitos louvaram quase sem ressalvas a história de Silvio Santos, destacando a narrativa de superação do camelô que teria construído um império incluindo um canal de televisão e pelo menos outras 30 empresas, houve também quem ousasse criticar o falecido, como o ator Pedro Cardoso, recordando a aproximação do apresentador com a Ditadura Militar. Foi durante o regime ditatorial que Silvio conseguiu a concessão pública do canal e logo demonstrou apoio ao regime, exibindo programas como “A Semana do Presidente”, que ele chegou a retomar durante o governo de Jair Bolsonaro, a quem declarava aprovação sem titubear. Vale lembrar que o genro de Silvio, Fábio Faria, foi ministro das Comunicações do ex-presidente entre 2020 e 2022.

A qualidade questionável da programação oferecida pelo SBT ao longo de todos esses anos também motivou uma forte crítica do pesquisador e professor da Universidade de Brasília (UnB), Luís Felipe Miguel, que contestou a tão repetida alcunha de “grande comunicador” atribuída a Santos e refletiu sobre o tipo de comunicação que ele fazia.

Basta lembrar do sensacionalismo do programa “Aqui Agora”, um dos precursores do jornalismo policial na TV brasileira; das inúmeras atrações que sexualizavam os corpos de mulheres nas tardes de domingo, como “A Banheira do Gugu”; ou dos programas de auditório apresentados pelo próprio Silvio Santos, como “Baú da Felicidade”, que combinavam entretenimento e exploração da pobreza por meio da oferta de produtos aos clientes/espectadores que pagavam carnês mensais para concorrer a prêmios.

Mais recentemente, o apresentador protagonizou diversas situações consideradas discriminatórias, com comentários racistas e sexistas, que lhe renderam processos judiciais e foram recuperadas nas redes sociais por ocasião de sua morte.

Fora das páginas individuais de usuários nas redes, um exemplo jornalístico de conciliação da crítica à memória de um personagem complexo e popular como Silvio Santos foi o episódio “Silvio Santos: a vida e as marcas do mito da TV”, do podcast diário da Folha de S.Paulo, “Café da Manhã”, veiculado em 19 de agosto. Maurício Stycer, colunista da Folha e autor da biografia “Topa Tudo por Dinheiro: as Muitas Faces do Empresário Silvio Santos”, relembrou algumas das muitas controvérsias de seu biografado e citou, por exemplo, o escândalo do Banco Panamericano, que integrava o Grupo Silvio Santos, acusado de fraudes que deixaram um rombo de R$ 2,5 bilhões em dívidas, entre 2007 e 2010.

Outro que abordou a trajetória do apresentador com um viés mais crítico, adicionando fatos pouco conhecidos sobre Silvio Santos, foi o podcast “Bom Dia, Fim do Mundo”, da Agência Pública, que estreou explicando as relações do apresentador com a Ditadura e seu consequente interesse na Amazônia antes de ser o “Homem do Baú”.

Dilemas éticos e a medida da crítica

Não é fácil contar, em poucas linhas, a vida de quem acaba de morrer. Na tradição jornalística, os chamados obituários, colunas dedicadas a isso nos jornais impressos, já atravessaram diversas fases e formatos, com dilemas que vão entre revelar ou não a causa da morte, abordar a orientação sexual de quem faleceu ou mesmo eleger quem merece um obituário. Como lembra o pesquisador Nigel Starck (2007, p. 372), “a avaliação do obituarista será examinada por parentes, amantes, antagonistas e conhecidos que se lembram dos personagens na página com uma familiaridade não necessariamente disponível para o público em geral”.

Ele se refere às figuras menos conhecidas, mas reforça algo que vale também para as celebridades: o papel do jornalismo como registro histórico e, portanto, o dever de apresentar sempre um relato o mais completo possível. De acordo com Starck, essa lógica motivou, por exemplo, incluir etapas de apuração com familiares e conhecidos para a produção dos obituários dos mortos nos ataques terroristas aos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001. Num momento particularmente delicado e sujeito a erros, alguns nunca reparados, foi preciso repensar a prática.

Há quem julgue cruel destacar passagens problemáticas da história de alguém após sua morte, e o desafio parece maior quando se trata de uma pessoa tão popular, que ocupa um espaço afetivo na memória de grande parte do público, como é o caso de Silvio Santos. Ainda assim, é preciso lembrar, o bom jornalismo requer rigor, precisão e um olhar cada vez mais complexo para noticiar a vida ou a morte, seja de quem for.

Referências

STARCK, Nigel. 2007. Revelation, Intrusion, and Questions of Taste: The ethical challenge for obituary editors, Journalism Practice, 1:3, 372-382, DOI: 10.1080/17512780701505069.

TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo. A tribo jornalística – uma comunidade interpretativa transnacional. Florianópolis: Insular, 2005.

***

Raphaelle Batista é jornalista, doutoranda do PPGJOR/UFSC e pesquisadora do objETHOS